2025年,中国储能告别“野蛮生长”,进入“高质量发展”阶段。政策上,136号文取消储能强配、394号文明确电力现货市场全域覆盖,“靠真收益存活” 成行业准则,主动均衡技术是核心适配方案。

<高特“点对点”主动均衡解决方案>

01

性能评估:系统寿命的核心关联

当储能系统出现以下性能特征时,需提前规避收益风险:

容量衰减:电池组实际容量衰减至初始容量的70%-75%(低于行业通用80%“可用阈值”),续航能力将无法满足基本充放电需求,直接导致收益缩水。

充放电效率下降:充放电效率降至85%以下,能量浪费加剧,难以扭转整体能量转换效率下滑趋势。

循环寿命剩余不足:循环寿命剩余不足500次,或服役寿命达设计寿命80%以上,系统故障风险显著上升,运维成本会随之增加,进一步压缩收益空间。

电芯一致性失衡:差异超5%会加剧局部电芯过充过放,加速整组衰减,未及时干预将导致数百万元设备成本增加。

02

主动均衡:破解储能系统寿命风险

主动均衡技术的核心是通过实时监测电芯状态,以能量转移方式将高电势电芯能量补充至低电势电芯,实现“精准能量调控”,是应对寿命风险的关键解决方案,具体来看,该技术可针对性化解四大寿命风险:

面对电芯一致性失衡,能实时修正差异,有效抑制局部过充过放现象的进一步加剧;

针对容量衰减,可减少活性材料损耗,减缓系统容量衰减速率;

应对充放电效率下降,能让电芯同步充放,减少能量浪费,稳定整体效率;

针对寿命不足问题,通过优化充放电工况,减少电芯损伤,延长循环寿命。

这些作用能为项目延缓设备更换周期、增加运营收益、节省成本投入,为后续实际项目的收益保障提供技术支撑。

03

项目案例:主动均衡项目实践验证

(一)项目基础配置

项目名称:甘肃民乐40MW/80MWh储能项目

电芯规格:280Ah LFP

电池组架构:1P 69S 28T

Pack数量:6个Pack/簇,共8簇

均衡计数应用:全集装箱搭载主动均衡系统

投运时间:2022年12月

为量化分析主动均衡功能对单个电池簇、整舱电池堆性能的具体影响,明确“整舱均衡关闭” 场景下,电池系统的性能衰减规律及对整体运行的影响程度,特设计本对比实验。

(二)项目测试背景

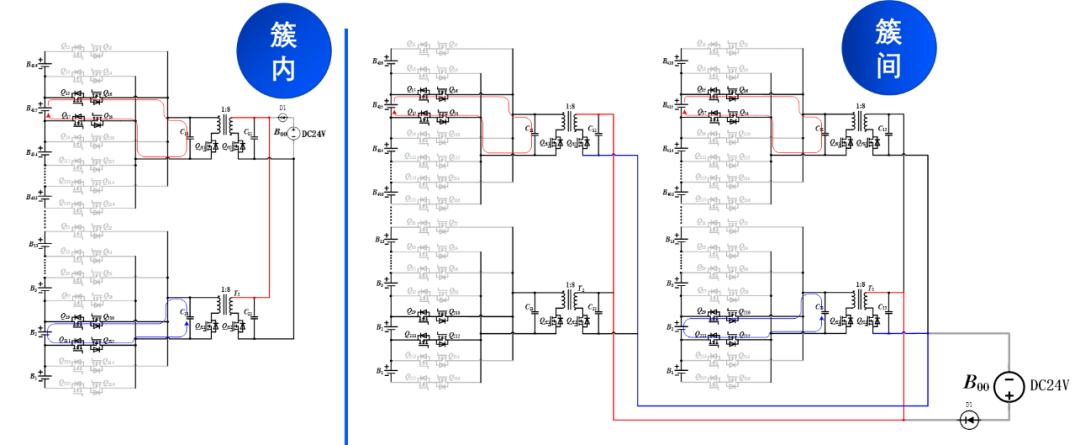

实验选取站内2个电池舱(15-2舱、19-1舱),通过差异化设置主动均衡功能状态,结合系统原有充放电工况开展测试,各舱功能设置方案如下:

15-2舱:关闭所有电池簇的主动均衡功能,模拟“整舱无主动均衡”的极端场景;

19-1舱:所有电池簇均正常开启主动均衡功能,作为实验对照组,用于对比分析均衡功能开启时的电池系统基准性能;

整站系统维持原有运行工况,进行正常充放电循环,确保实验环境与实际运行场景一致,保障数据的参考价值。

(三)项目测试数据

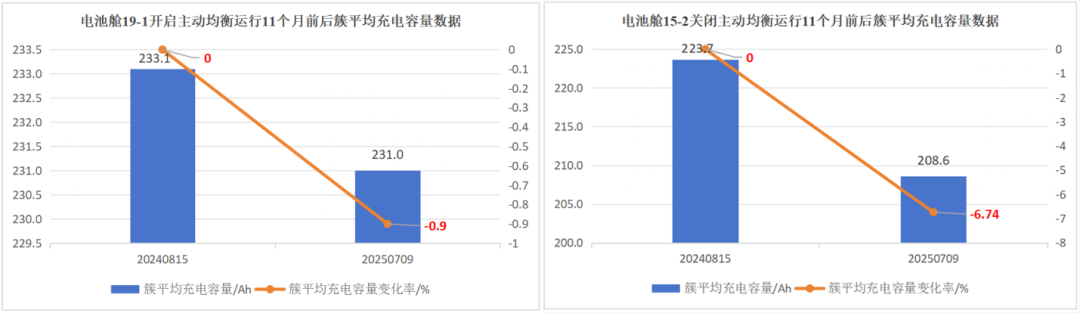

主动均衡开启与关闭舱簇内平均充电容量对比

电池舱19-1经过11个月开启主动均衡功能正常运行后,簇平均充电容量为231.0Ah,与2024年8月的簇平均充电容量233.1Ah相比,下降2.1Ah,下降率约0.90%;

电池舱15-2经过11个月关闭主动均衡功能正常运行后,簇平均充电容量为208.6Ah,与2024年8月的簇平均充电容量223.7Ah相比,下降15.1Ah,下降率约6.74%。

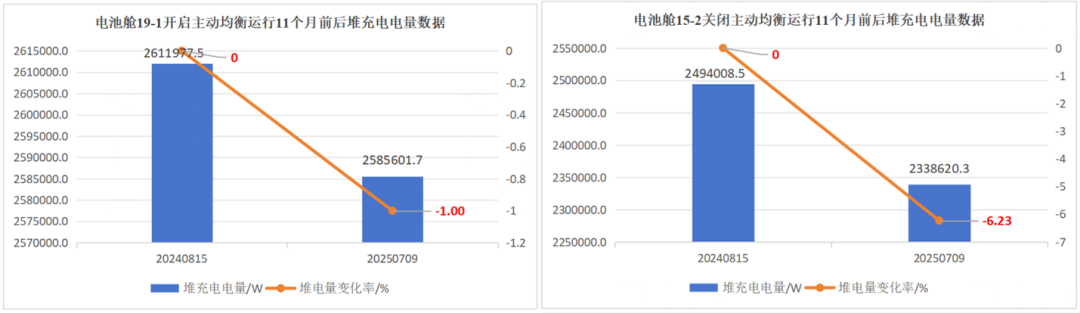

主动均衡开启与关闭舱堆充电电量对比

电池舱19-1经过11个月开启主动均衡功能正常运行后,堆充电电量由原先的2611.977kWh下降至2585.601kWh,下降26.376kWh,下降率约1.00%;

电池舱15-2经过11个月关闭主动均衡功能正常运行后,堆充电电量由原先的2494.008kWh下降至2338.620kWh,下降155.388kWh,下降率约6.23%。

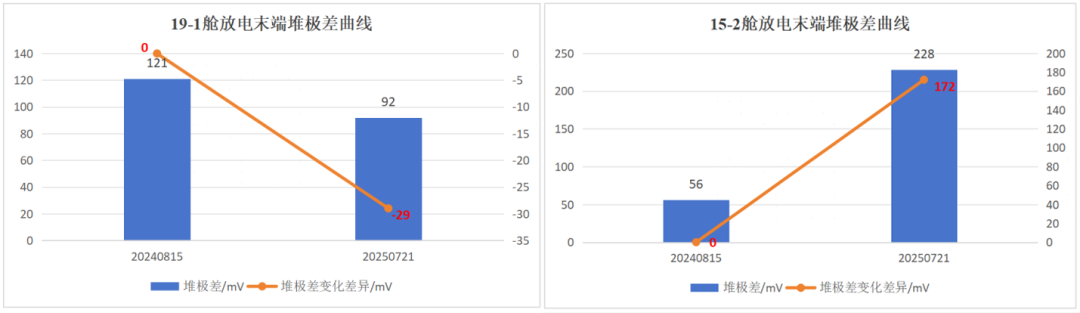

主动均衡开启与关闭舱堆放电末端极差对比

电池舱19-1经过11个月开启主动均衡功能正常运行后,放电末端堆极差由原先的121mV缩小至92mV,缩小29mV;

电池舱15-2经过11个月关闭主动均衡功能正常运行后,放电末端堆极差由原先的56mV扩大至228mV,扩大172mV。

主动均衡开启与关闭舱堆放电末端极差对比

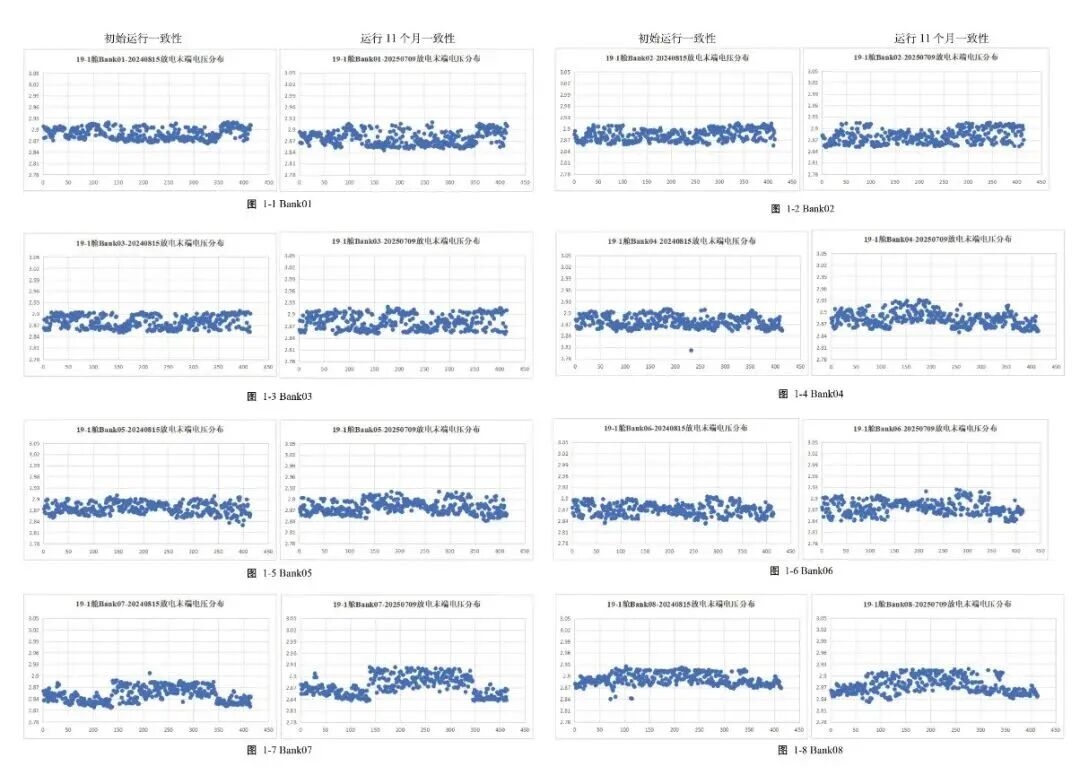

开启主动均衡舱(19-1舱)一致性对比

分析可知:电池舱19-1经过11个月开启主动均衡功能正常运行后,电池一致性依旧保持良好。

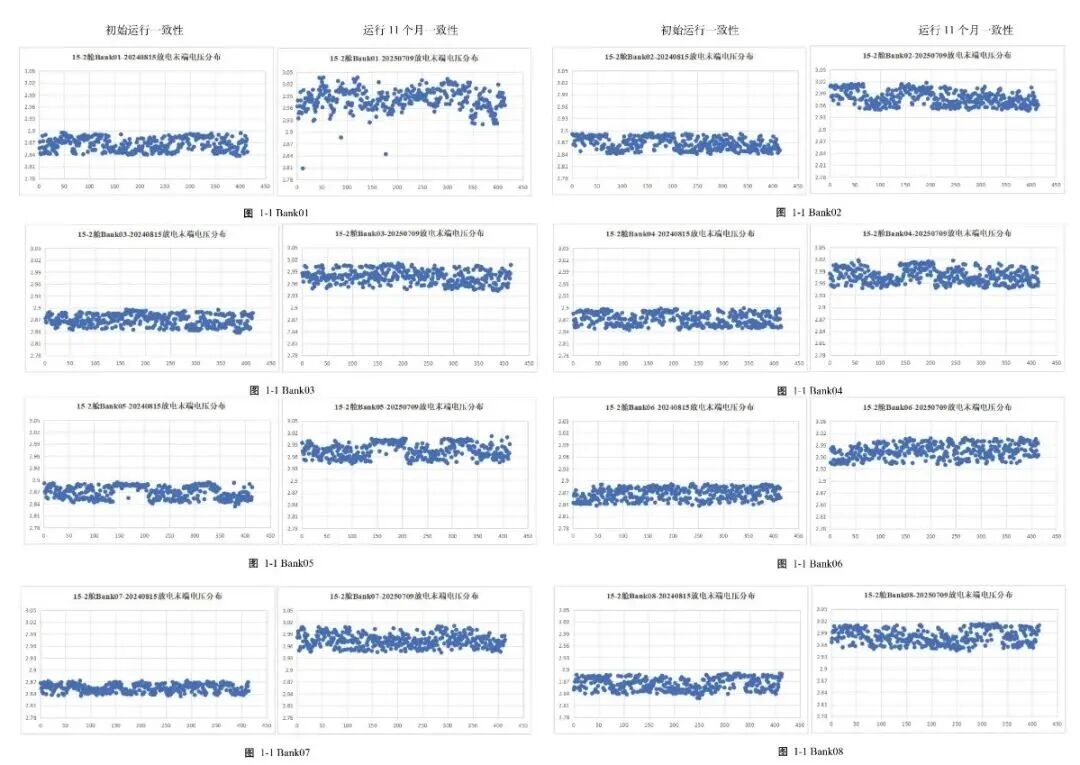

关闭主动均衡舱(15-2舱)一致性对比

分析可知:电池舱15-2经过11个月关闭主动均衡功能正常运行后,电池一致性差异逐渐产生。

(四)项目总结

主动均衡开启与关闭舱对比分析总结

电池舱19-1经过11个月开启主动均衡功能正常运行后,簇平均充电容量为231.0Ah,与2024年8月的簇平均充电容量233.1Ah相比,下降了2.1Ah,下降率约0.90%;堆充电电量由原先的2611.971kWh下降至2585.601kWh,下降26.376kWh,下降率约1.00%;放电末端堆极差由原先的121mV缩小至92mV,缩小了29mV。

电池舱15-2经过11个月关闭主动均衡功能正常运行后,簇平均充电容量为208.6Ah,与2024年8月的簇平均充电容量223.7Ah相比,下降了15.1Ah,下降率约6.74%;堆充电电量由原先的2494.008kWh下降至2338.620kWh,下降了155.388kWh,下降率约6.23%;放电末端堆极差由原先的56mV扩大至228mV,扩大了172mV。

开启主动均衡功能的电池舱,电池一致性保持良好,且整舱整体充放电电量保持良好;而关闭主动均衡功能的电池舱,电池一致性差异逐渐产生,且整舱充放电电量严重时可减少155.388kWh,与开启前相比减少6.74%,严重影响系统整体收益;且在一个满充满放循环下,开启主动均衡的舱比未开启的可多充放容量13Ah左右,多充放容量约6%。

随着电力现货市场全域覆盖的推进,储能项目对“稳定性能” 与 “长期收益” 的诉求将愈发迫切。

未来,无论是新建储能电站的技术选型,还是存量电站的效能升级,主动均衡技术在电芯一致性管理、全生命周期成本优化上的优势,都将持续助力项目突破 “寿命衰减” 与 “收益缩水” 的双重挑战,在行业高质量发展的浪潮中,为更多储能项目筑牢核心竞争力。